アリア、とはなんだろう。

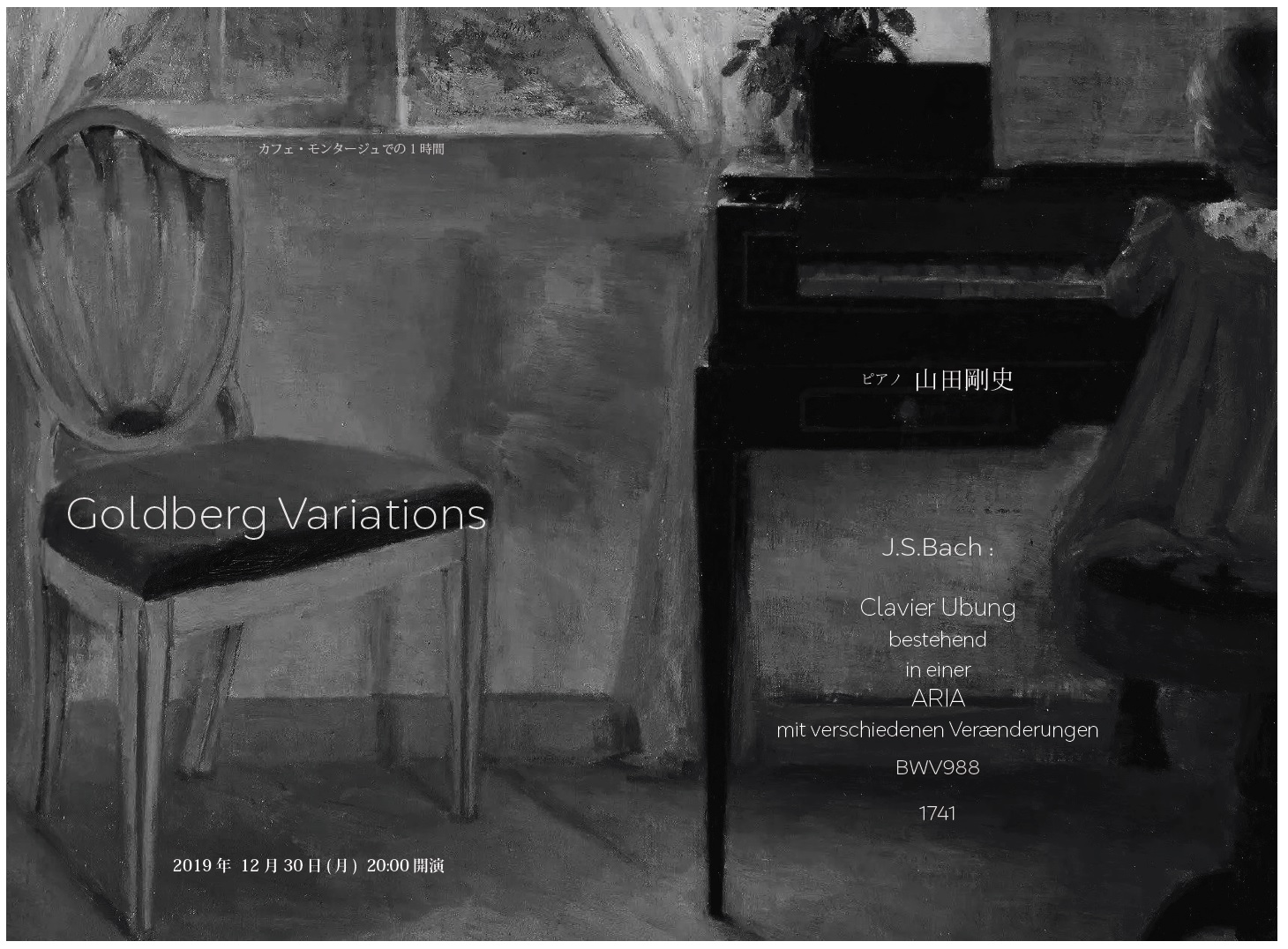

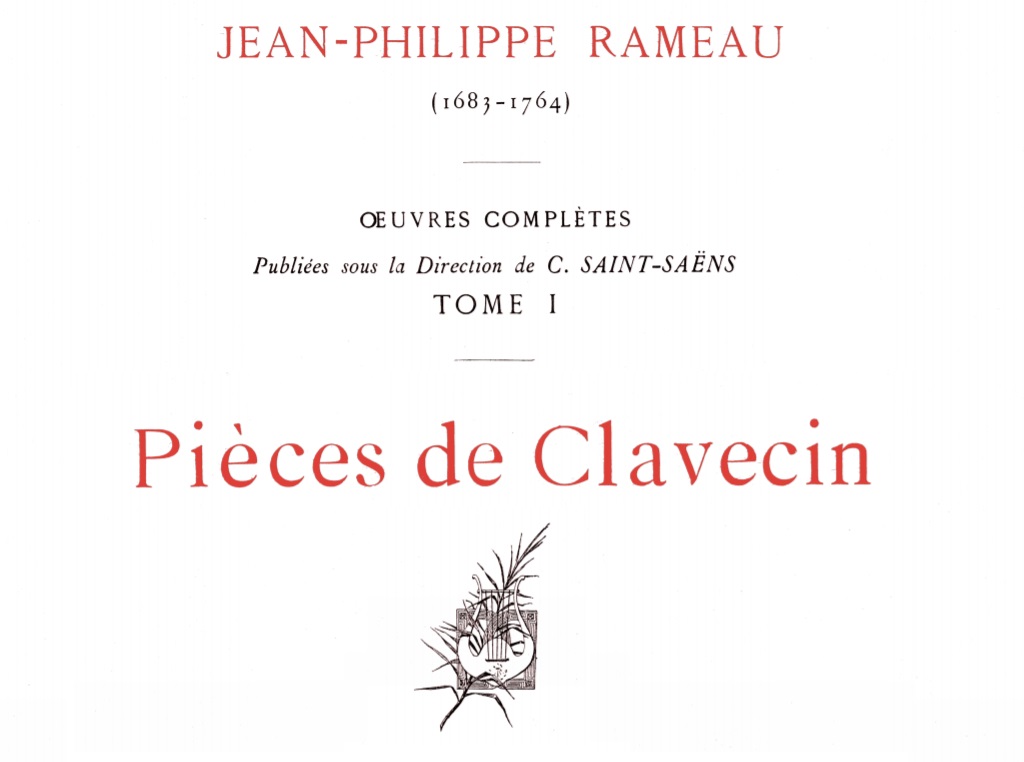

J.S.バッハが書いた一つの長大な変奏曲が1741年に出版された、その初版楽譜の扉には以下のように書かれている。

Clavier Ubung (- 鍵盤練習曲)

bestehend (- によって成り立つ)

in einer (- あるひとつの)

ARIA (- アリア)

mit verschiedenen Verænderungen (- それぞれ異なる変奏と)

日本語を並べ替えると

「ある一つのARIAと異なる変奏によって成り立つ鍵盤練習曲」

となる。 “ゴルトベルク変奏曲 目を閉じるアリア ” の続きを読む