弦楽器奏者とは、19世紀人の生き残りだ。

例えばここにルイ・シュポアが乱入してきたとする、弦楽器奏者はそれをみて歓喜し、すぐに合奏へと誘うだろう。また、鴨川のほとりにイグナツ・シュパンツィヒが漂着していたとしよう。それを見つけた弦楽器奏者は、まずシュパンツィヒの呼吸の正常なのを確認して、それからその場で、やはり合奏へと誘うだろう。

同じことをピアニストや管楽器奏者で考えてみよう。スーパーでジャン・ルイ・トゥルーが缶詰を買っているのをフルート奏者が見つけたり、カール・ツェルニーが郵便局で外国に送金している場面にピアニストが遭遇したら、どうするだろう。19世紀人のピアニストや、19世紀人の管楽器奏者が21世紀に生きるのは容易なことではない。みんな自分が19世紀人であることを人に気づかれまいとして、息を記号に変えて生活している。そんな人たちがトゥルーやツェルニーに出会ったら、ただ泣いてしまうだけなのではないだろうか。

かたや弦楽器奏者ときたら、あのパガニーニが道の向こう側の市役所から出てきても、普通に「パガニーニさんだ」としか思わないだろう。そして迷わず道をまたいで走っていって、自分の楽器を差し出し、カプリースを一通り弾いてもらえるまで引き下がらないだろう。

「パガニーニさんだ!」

19世紀人は20世紀の初めには弦楽器奏者に限らず、まだ普通にたくさんいた。第1次大戦が終わってしばらくすると、19世紀人の重要な部分のいくつかがアメリカに移住を始めた。日本に来た者もいた。日本には1930年代になっても19世紀人がごろごろいた模様で、大正ロマンや大正モダンといった雰囲気そのままの人間が、昭和のはじめにまだ息をして、色々な楽器を弾いていた。彼らはヨーロッパで新しいレコードが発売されるのをいつも楽しみにして、こぞって購入者リストに予約を入れていた。

その時代から21世紀までの間に何が起こったか、誰でも知っているそんな話は省いてしまおう。ここでは、19世紀人がいまもそのままの姿でいて、21世紀の世の中にも何の不自然な呼吸もせずに、普通に劇場内に存在していることの驚きの話をしたいのだから。

19世紀人というのは、自分が作り上げた幻想にすぎない。

このような幻想に憑りつかれているのは、ある二つの、今となっては奇跡としかいいようのない出会いに起因している。

自分は、ここではじめて自分の話をしようと思う。

自分は小学生の時にフルートを買ってもらった。なぜ買ってもらったかというと、マルセル・モイーズという19世紀人のフルート演奏をレコードで聴いてしまったからだ。それ以来、自分は19世紀人に会うために楽器を手放さなかったのだといってもいい。もともと誰かと同じ土俵に立つのがいやで、負けたくなければ勝負をしなければいいという根性なしであったので、自分はフルーティストになろうとは思わなかった。ひたすらに19世紀人の仲間になりたいと思っていた。でも、自分がこうしてフルートを持っていても、19世紀人に会うことは難しいと気が付いた時には、もう高校生になっていた。

マルセル・モイーズ… 19世紀の人!!

自分はフルートが19世紀人とのコミュニケーションにこのままでは使えないことを悟ると、楽器を引き出しにいれて、まったく演奏しなくなってしまった。

それから、どうすれば19世紀人に会えるのかと、色々な場所に顔を出すようになった。録音スタジオに働きに行ったのも、それをやめてピアノの工房に通って調律を勉強し始めたのも、そうした理由からだった。もしかして、ヨーロッパに行けば、19世紀人に会えるかもしれないと、知り合いの知り合いのそのまた知り合いを頼って、スイスに行った。それは1997年の事だった。

スイスのバーゼル駅に降り立ち、その構内から遠い知り合いに電話をかけてもずっと話し中だから、駅の周りをうろうろしていたら一人のチェリストに出会った。何をやっているのかと聞かれたので、19世紀人に会いに来たのだけれど誰か知らないか、と聞き返した。チェリストは、自分の先生は19世紀人だから、良かったら紹介してやるといって、名刺をくれた。

遠い知り合いにやっと電話が通じて、そこまでの行き方を教えてもらって、居候を始めてから3日ほどがたち、自分は駅で出会ったチェリストに電話をかけた。チェリストは自分の先生の電話番号を教えてくれた上で、先生にも一言伝えておくから、2日ほどしてから電話すると良い、と言った。

自分ははじめて19世紀人に電話をした。

彼の名はパウル・サボー。バルトークの弦楽四重奏曲を初めて全曲録音した事でも名高い、ヴェーグ弦楽四重奏団のチェリストだった人だ。

君がフルートを吹く日本人か、話は聞いている。どういった希望なのだとサボーが尋ねるので、自分は19世紀人にはなれないけれど、ただずっと憧れていたのだと説明した。サボーは、よく分からないけれどレッスンに来るなら来ればいい、サン・ナザーロという駅まで電車で来れば、車で迎えに行ってやる、と言った。

電話を切った後、自分のしでかしたことを繰り返し繰り返し考えて、書き留めたメモ帳を見ながら、しばらく震えが止まらなかった。

サン・ナザーロに着いた。駅を出ると、大きな19世紀人が車から手を振っていた。シンヤ・タカダですと名前だけの自己紹介をして、楽器を持ってきたかという問いに、フルートですがとつぶやき、それでいいという答えにホッとした。

マエストロ、パウル・サボー。格好良かった… 19世紀人。

サボーのアパートについて、エレベーターに一緒に乗り込んだら、あとから住人らしきおばあちゃんが乗ってきて、ボンジョールノというので自分もボンジョールノと言った途端、おばあちゃんがものすごい勢いで話し始めたのでびっくりしていたら、サボーがおばあちゃんにこいつはジャポネでフラウト・トラヴェルジーレを吹くらしい、と多分そんな意味の説明をおばあちゃんにしてくれた。おばあちゃんはシー、ベンネ。といって先にエレベータを降りた。

サボーはとにかく何か吹いてみろというので、楽譜を譜面台に置いてバッハのアルマンドを恐ろしく下手に吹いたら、サボーはなにか妙だなという顔をしながら聴いていた。

サボーは、これは知らない曲だと言った。本当にバッハか?と言った。それは多分自分の演奏が下手だからだと思う、と自分は言った。サボーは、まあいい。といって、譜面台から楽譜をとって10秒ほど(だったと思う)見まわしてから、鉛筆でいくつかクサビを書き込んで自分に返しながら、この印のところで息を吸って吹いてみろと言った。言うとおりにして吹いてみた。なるほど確かにバッハの曲らしいな、とサボーは言った。そしてまた楽譜を取り上げて5秒ほど(だったと思う)でいくつかの音符に丸をして、これらの音符はほかの音符より面白いので少し長く伸ばして吹いてみろ、と言った。自分は印のついた音符だけを少し長く伸ばして吹いてみた。ちょっと楽になったのではないか?とサボーは言った。確かに、自分は少し楽になっていた。

さっきから色々言ってくれてるけど、知らない曲なのに、なんで分かるの?と今思えば背筋が凍るような質問を自分はサボーにした。

サボーは、全部楽譜に書いてある、と楽譜を広げながら窓の方を向いて、楽譜を読まないといけない、と言った。

このレッスンで、自分は前代未聞のことをしでかした。

つまり、自分のカバンに忍ばせてあったポータブル・カセットレコーダーの録音スイッチを、楽譜を探すふりをして押していたのだ。

かくして、そのレッスン模様は録音されていた。多分、そんなことをしてはいけなかっただろう。でも、自分は…いや、いいわけはするまい。サン・ナザーロからバーゼルの居候先に帰り、自分はそのテープを巻き戻して聴いてみた。…ひどい演奏だ。よくこんな人間が伝説のチェリストのもとでレッスンを受けたいなどと思い、実際に押しかけていったものだと思った。サボーの声はしかし、とても落ち着いたものだった。そして、レッスンの最後、全力でサボーの書き込み通りに従って、なんとか吹き終えた自分のバッハを聴いて、愕然とした。

そこには、はっきりと、19世紀の音楽があった。

自分の思っていた通りではないから、ものすごく演奏しづらくて、息もギリギリの状態でなんとか吹き終えただけの演奏。そのあとサボーが、ハイ、今日はこれでおしまい、といった声で打ち切られたその演奏が、本当に自分のものだとは思えなかった。そこにはあの息があった。そこには、あの憧れの空気があった。自分の演奏を聴いて、あのような気持ちになったことは、あとにも先にもあの時だけだった。

それは自分の演奏ではない。過去の、遠い過去の、自分の知らないところでかつて話されていた言葉。自分とは関係がないはずなのに、ずっとあこがれ続けていたあの言葉が、まわりまわって偶然に自分の口から出てきたというだけなのだ。でも、それは自分の声だった。自分の声が、自分の知らなかった言葉を話している。ずっと苦しかったけれど、やっと、少し楽になったのだ。安物のカセットレコーダーから聴こえてくる音を聴きながら、自分はもう自分の事を信じなくて良くなったのだと思って泣いていた。そんなことより大事なものに、やっと出会うことができたのだと思った。

マエストロ・サボーと

楽譜を読むということの意味を、自分は全く知らなかった。今だって、全然サボーのようには読めるわけがないし、自分はまったく19世紀人ではないけれど、自分の本当の音楽人生はそこから始まった。

20世紀の終わりに、自分はバーゼルを離れてウィーンに行った。その経緯については、病気になって生死をさまよったこととか、そのせいでバルトリがドンナ・エルヴィーラを歌う『ドン・ジョバンニ』のプレミエを観ることが出来なかったこととか、本当にいろいろあったけれど、ここでは関係ないから省こう。20世紀の終わり、自分はウィーンで劇場文化の神髄に触れ、骨抜きになり、そこに溺れる生活をしていた。

21世紀になった。自分はサボーの故郷であるブダペストに行った。サボーはもう長い事ハンガリーには帰っていないし、紹介してあげれる人もいないけれど、行けば誰かいるだろう、あそこは音楽の街だ、と言っていた。

ブダペストに着いて、すぐにリスト音楽院に向かった。建物の中に入ると、受付みたいなのがあって、カウンター越しに何人かの人が話しをしていた。自分はそのカウンターに首を伸ばした。あのう、すみません、ここには19世紀人の室内楽の先生というのはいるだろうか、と尋ねた。

Kammermusik…ね。 いま、ちょうど室内楽の主任の教授が来ているというので、それは是非会いたいと言ったら、部屋の番号を教えてくれた。

ノックをしてからドアを開けて狭い部屋を覗き込んだら、教授らしき人が二人、話をしていた。なんだ?と聞かれたので、室内楽の先生に会いに来た、と答えた。ああ、それは自分の事かなと片方の教授が答えたので、自分は違うらしいと思った方の教授は、じゃあ、といって出ていってしまった。

狭い部屋に教授と二人、何をしに来たと聞かれたので、自分は19世紀人のもとで勉強がしたいといった。そして、パウル・サボーのところに毎週フルートを持って行って、レッスンをしてもらっていたことなどを説明した。

面白い。と教授は言った。じゃあ、私がレッスンすると言えば、君はブダペストに来るのか?と聞くので、その場で、はい!と言ってしまった。

ウィーンで立見席を飛び歩いて劇場三昧をしていた結構なご身分にも年貢の納め時が来た。自分はリスト音楽院で出会った、バルトーク弦楽四重奏団の第2ヴァイオリン奏者として活躍し、いまはリスト音楽院の副学長であるシャンドール・デーヴィチ教授を頼って、ブダペストに向かった。住む部屋はあるのかと聞かれたので、まだ見つかっていないと答えると、息子がいくつか貸しアパートを管理しているから聞いてみようといって、その場で電話をしてくれた。

「住む部屋はあるのか?」 ― 優しかった、デーヴィチ教授

デーヴィチ教授は、古典の世界の地図体系をいつも部屋いっぱいに広げて見せてくれた。そこには音楽ではない地名もたくさん書いてあった。そして、作品に触れている時には、自分たちが様々な地点に、同時に存在しているのだということを教えてくれた。

「Here we are. – ここがいま我々が辿り着いたところだ。次はどこに行く?」デーヴィチ教授の地図は、広がっていく一方だった。

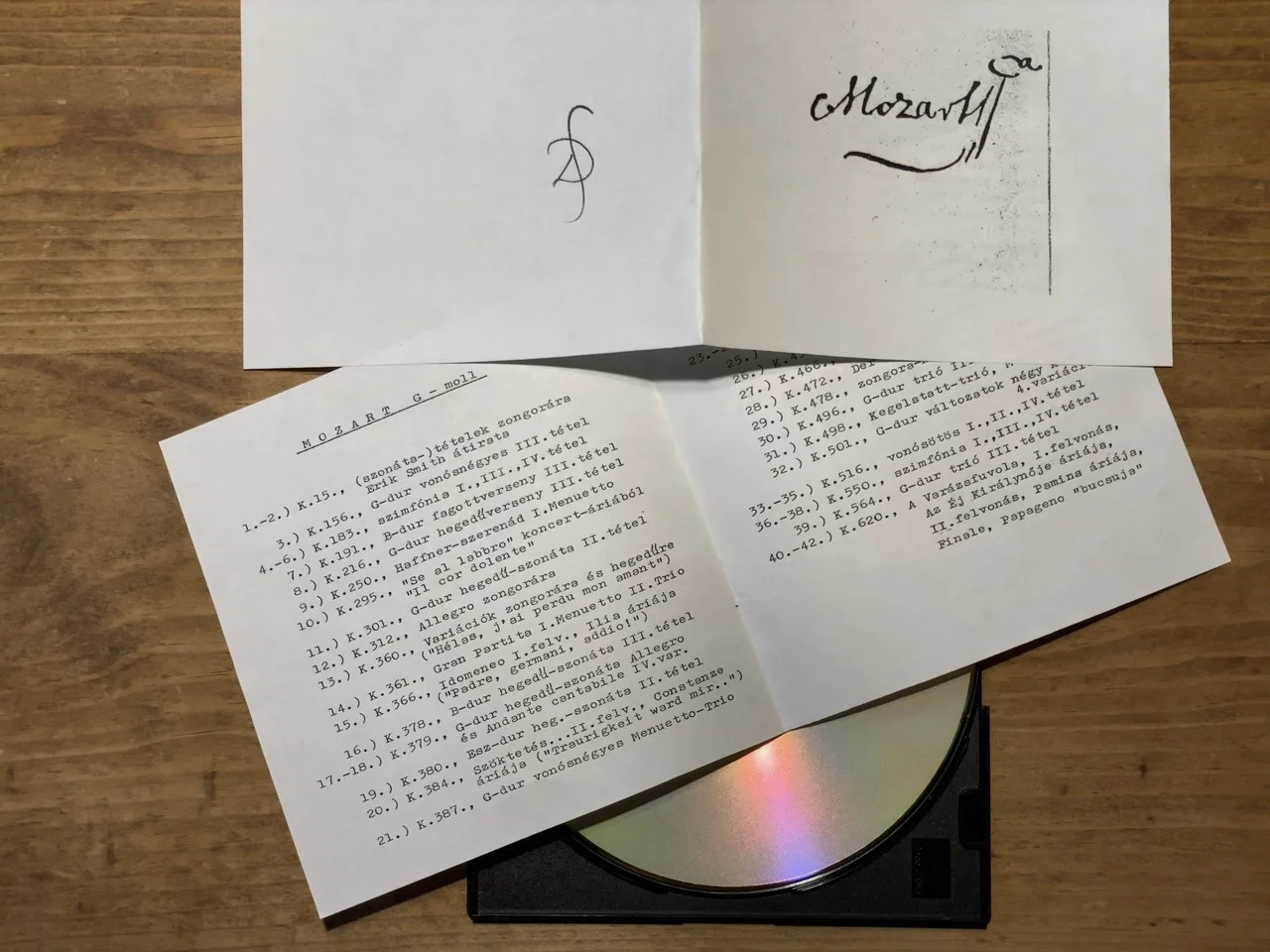

デーヴィチ教授が作ってくれた地図の一つ

「ト短調のモーツァルト」

その後のことはもう書かない。

とにかく、自分は二人の伝説的な弦楽四重奏の奏者に出会い、ずっとあこがれ続けていた19世紀の世界への入り口に連れて行ったもらったのだ。だから、弦楽四重奏に自分が思い入れを持っているという説明が、まったくの嘘ではないことだけは信じて欲しいと思う。

自分は2002年に帰国し、19世紀の楽器とばかり付き合う生活を始めた。そうするうちに、日本にも19世紀人がどの楽器の分野にもまだたくさんいることを知った。出会うたびに、自分は自分の不明を思い知るとともに、本当に幸せな気持ちになる。

弦楽器奏者にとって、もっとも19世紀的な、つまりその故郷となっている音楽は弦楽四重奏の分野にまとまって存在している。彼らに弦楽四重奏の話をすると、かならず顔をしかめて、口をそろえて「弦楽四重奏は難しい」という。そこでは現代的な妥協が出来ない。彼らにとって弦楽四重奏は懐かしい音楽ではなく、いつでもリアルタイムの、生きるか死ぬかのやり取りをする現場なのだ。弦楽四重奏において彼らは、それこそシュポアやシュパンツィヒとでも対等に演奏しなければいけないのだ。

自分の話はこれでおしまい。誰にとっても、弦楽四重奏は必ずそれぞれに異なる価値が存在しているはずだし、その上で、なぜいま弦楽四重奏なのかと訝る人もいれば、今だから弦楽四重奏なのだということを自分以上に納得している人もいると思う。

いよいよ灯りをつけます。

たくさんの19世紀人が登場します。みなさま、どうかご期待あれ!

「あ!クレンペラーさんだ!」

バルトーク四重奏団

2020.6.9 at CafeMontage