内面という概念について、ヘーゲルが書いている。

とうとうヘーゲルが出てきたぞ、と思って、自分も身構えている。

ヘーゲルの名を世に知らしめた『精神現象学』(1807) については、誰でもとにかく手に取るくらいの事は出来るというほか自分は説明が出来ない。今からそれを、なんと読んでみようというのだ。

ヘーゲルを読むというのは、矛盾した行いである。しかもそれが『精神現象学』のような、どちらかといえば読むよりは読まない方が理解した気になれるという書物であれば、なおさらだ。

とりあえず、いま読もうとしている短い部分を引用してみよう。

われわれが最初の一般者を、力がまだ自分だけになっていないような、悟性の概念として考える限り、この第二の一般者は、いま、それ自体に自分だけで現れるような、力の本質である。あるいは逆に、われわれが第一の一般者を、意識に対する一つの現実の対象であるはずの、直接的なものと考えるならば、第二の一般者は、感覚的に対象となる力を否定するものと、規定されていることになる。この第二の一般者は、その真の本質において、悟性の対象としてのみあるような力である。第一の一般者は自己に押しもどされた力、つまり、実体としての力であるが、第二の一般者は物の内面である。つまり概念としての概念と同じものであるような、内面としての物の内面である。

(樫山欽四郎 訳 / 平凡社ライブラリー刊)

さあ、これが哲学だ。ひとつの文章を読むためには、まず言葉の定義にかからなければいけない。まず無理なことだと思うけれど、やってみる。

まず、”一般者”とはドイツ語では”Allgemeine”とされている。これは”一般”とか”全般”とか”みんな”とか、そういう意味の言葉である。

次に、”悟性”とはドイツ語では”Verstand”とされている。これは”理解”といった方が一般的な意味としては通じるところだが、理性(独Vernunft、仏Raison)に対になっている言葉としての”悟性”であると、ひとまず定義しておく。つまり、ある一つの判断が自分に由来するのは悟性的判断であり、自分以外の、例えば社会的モラルとか神とかに由来するのは理性的判断であるというと、わかりやすいかもしれない。

そして、ヘーゲルの哲学を読むときに、最も頻繁に登場するにも関わらず、ある程度は読み飛ばさないといけないのが”自分だけ”そして”それ自体”という二つの言葉だ。これらはドイツ語ではそれぞれ”für sich”そして”an sich”といわれている。英訳では”für sich”= for himself、”an sich” = in himselfとなり、さらに邦訳すると”for himself” = 自分だけ、”in himself” = それ自体 となる。この二つは、自分とか彼とか、考察したりされたりする主体が変わるごとに意味が入れ替わるので、この言葉だけを持ってここに固定された意味を持たせることができない。例えば”同性”や”異性”という言葉が、実は十分に固定された意味を持たされていない中でも、会話の上では固定したことにしておくといったことと似ているのではないかと思う。

“力”というのはドイツ語では”Kraft”、ここでは英訳が”Force”であるということだけで、大体の感じをつかんでおきたい。

さて、先ほどよりは準備が出来たと思うので読んでみる。

ここには第一と第二という二つの一般者が登場する。

それぞれ、以下のように規定されている。

第一の一般者は不十分な悟性の概念である。

第二の一般者は完全な力の本質である。

逆に言えば、(独umgekehrt)

第一の一般者は実体である。

第二の一般者は悟性に照らし合わせることでしか現れない力である。

そして、以下のような結論が導き出される。

第二の一般者は、物の内面である。

… さて、これをどのように読むべきか。

まず、ここで問題としたいのは内面とは何かという事なので、そこに向かう形を整えていく。

内面とは、第二の一般者である。

第二の一般者は悟性に照らし合わせることでしか現れない力である。

つまり、内面(独 Das Innere) とは一つの力であり、それは自分なしには存在しない対象を見出す力のことである。

ヘーゲルの文章は以下のように続いている。

ここに至って、物のこのような真の本質が規定されている姿は、物が意識に対し直接在ることではなく、意識が、内面のものに間接的に関係していることであり、悟性として、二つの力のたわむれを通して、物の真の背景に眺め入ることである。

(同上)

これを読み解くことはいまはしないけれど、真の背景 (独 wahre Hintergrund der Dinge) を意識が眺めている(独 blicken)という壮大な場面が突然にあらわれるのは、哲学でも音楽でも同じで、まさにロマン派ならでは感動につながっているのではないかと思った。

ロベルト・シューマンのピアノ作品『フモレスケ』の中に”Innere Stimme”という、実際には演奏されない音符が存在する。

その”内なる声”は、クララの書いたある作品(Romance op.11) に照射することで鳴り響くもので、『フモレスケ』を演奏している本人が自分で鳴らす音ではない、ということだ。

そこには、音楽に耳を傾けるものが、真の背景を眺めている姿がある。

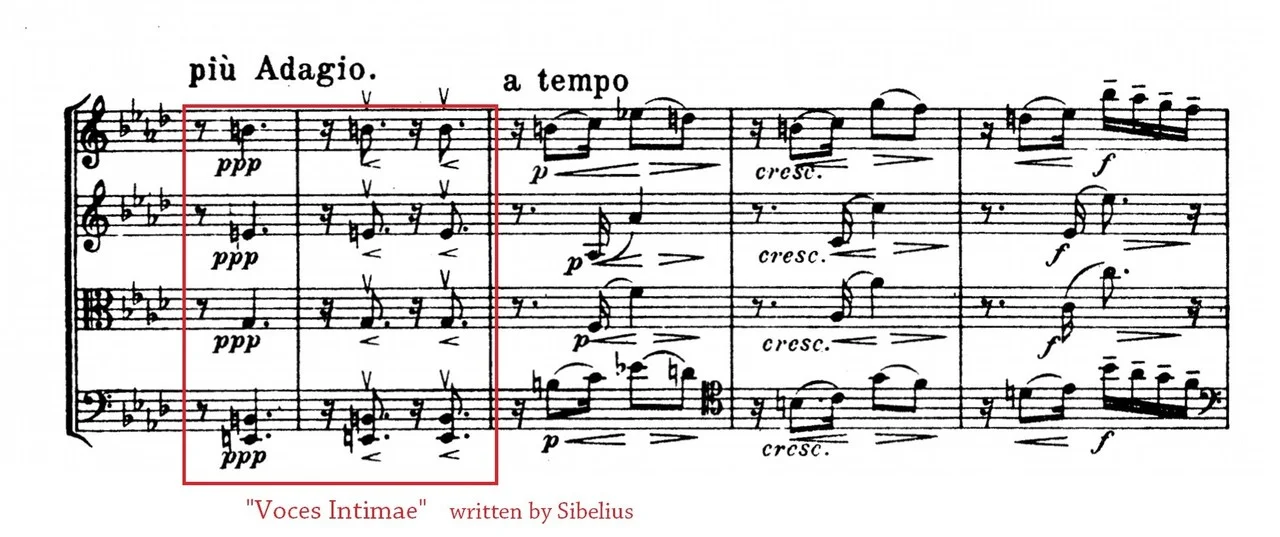

シベリウスが書いた弦楽四重奏曲 の題名は”Voces Intimae”というラテン語で、それは英語では”Intimate Voice”、そしてドイツ語では”Innere Stimmen”と訳されている。

シベリウスはこの「内なる声」について、妻にこのように書き送っている。

これは、死の訪れの時間に、 君の唇に笑みをもたらすような何かだ。

内面の声、親密な声

悟性と内面をたわむれさせる媒介となったそのものは、”後に悟性にとって消え去るものである。”とヘーゲルは語っている。

それを読んで、自分はなんだかさみしい気持ちになった。

17回にわたるベートーヴェンシリーズのはじめが、『大フーガ』と『親密な声』のプログラムとなったことは、初めからそう考えていたことではなかったのでなんだか妙な巡りあわせだなと思っていたけれど、今ではそれでしかありえないことではなかったかと思うようになっている。

ところで、ヘーゲルはベートーヴェンと同じ年に生まれた、ということにいまさらながらに気が付いて驚いた。つまり、今年が生誕250年なのだ。

いま、哲学は必要とされているだろうか。

そんな問いに、内なる声は壮大な背景をもって答えることになるだろう。

自分はもっとその声をききたいと思う。

・・・・・

2020年6月23日(火) 19時開演

エンヴェロープ弦楽四重奏団 第1回公演

https://www.cafe-montage.com/prg/beethoven17.html