古楽はいつ生まれたか。

古楽とは、ある古い時代の音楽一般の呼称ではない。

作品が書かれたその時の演奏習慣や趣味をひもといて、ありのままのすがたとは言わないまでも、その作品が持つ精神を現在に蘇らせようとするときに初めて「古楽」は演奏される。

はじめは17世紀と18世紀の音楽にフォーカスされていた古楽の世界は、いまやワーグナーやフランス近代の作品にまで広がって、かつてクラシック音楽といわれていた大地よりも広大な未開の地を見出して、いままさに開拓されつつある新世界なのである。

1903年、ラモーのオペラ「カストールとポリュックス」(1737年初演) がパリでリヴァイバル上演された。「しかし、期待した反応を得ることが出来なかった」とサンサーンスは語っている。

その理由として、ラモーのオペラが嘗て演奏されていた18世紀当時の演奏習慣の理解が、音楽家の中でさえなかなか共有されないことをサンサーンスは挙げている。

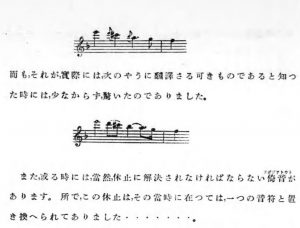

装飾音、アポジャトゥーラの扱いに始まり、歌手の発声法や楽器の音量の違い、イネガル奏法そして演奏ピッチ(いわゆるヴェルサイユピッチ)の問題にまで言及し、20世紀の世に18世紀の楽譜をそのまま持ち込むことが出来ないことを、譜面と実際に発せられる音の違いの例を挙げてサンサーンスは指し示している。

ここで話は少しさかのぼる。

1875年にベルリオーズの「キリストの幼時」を歌ってデビューした、アレクサンドル・タスカンというバリトン歌手がいた。彼はその後パリのオペラ・コミック座を代表する歌手となった。ドビュッシーがローマ大賞を受賞したカンタータの初演を歌ったのもこのバリトン歌手であった。

そのバリトン歌手は、伝説のチェンバロ製作家パスカル・タスカンの直系の子孫であった。タスカン家に代々ずっと置いてあった古いチェンバロ、それはいまでは価格のつけようもないほどに貴重な1769年製正真正銘のパスカル・タスカン作の楽器であったのだが、それをこのバリトン歌手は売りに出した。

貴重なチェンバロが‥どうなってしまうのだろう…。

そんな心配はよそに、タスカンのチェンバロは無事パリ音楽院に買い取られ、名工トマジーニによって修復されたあと、1889年のパリ万博で名手ルイ・ディエメによって様々なプログラムで演奏された。その中にはチェロのデルサールやフルートのタファネルなど、錚々たるメンバーによる室内楽公演もあって大いに盛り上がった。(デルサールはヴィオラ・ダ・ガンバを演奏したらしいが、タファネルがどの楽器で参加したかは不明)

この万博以降、パリの音楽界ではバロック音楽の復興運動が盛んになり、やがて一つの大きな勢力となっていった。

パリの出版社デュランは18世紀の偉大なフランス音楽を復活させるべく、ラモーの作品をサンサーンスの監修のもと、ありうる限り出版するという大プロジェクトを立ち上げ、1895年にまずサンサーンス校訂のクラヴサン曲集を出版した。

その序文には、その譜面がまずは現代のピアノで演奏される為のものであるということ、そして偉大な作品が現代の趣味に受け入られるべく編纂する事を宣言しながら、ところどころに当時の演奏習慣も採用して、将来のさらなる古楽の普及を目指すと記されている。

ラモーの作品とその時代にまさに向かい合っていた時期、まさにその1895年にサンサーンスが作曲したヴァイオリンソナタ 第2番の中には、その古典的な佇まいからは想像できないような深淵に人を導く、様々な仕掛けが施されている。

サンサーンスはこのヴァイオリンソナタについて「これは第1番のヴァイオリンソナタとは違って現在のコンサート向きの作品ではなく、真に深刻な室内楽」であり、出版譜の下に隠された古代の韻律を読み取る学者が必要だとして、「聴くこと八度目にして、初めて理解されうる作品」であると断言している。

印刷された楽譜の通りではない。

まだ聴衆に協力を求めることが出来ない時代に、一部の研究者や音楽家が知恵を絞ってゆっくりと普及させてきた哲学、少しずつでも偉大な時代の精神を呼び起こそうという運動が、21世紀の今では古楽を聴きとるための努力を、少なからぬ聴衆から獲得するに至っている。

その古楽の精神はすでに19世紀のパリにあった。サンサーンスは、突然に登場する。

過去の偉大な精神の復活、古楽の精神を持って聴かれることを待っているロマン派の作品がある。

広がり続ける古楽の世界の中に、サンサーンスが見ていた未来の風景の、いくつかでも私たちは見ることが出来ているのだろうか。

・・・・

2019年12月20日(金) 20:00開演

「C.サンサーンス」 – ヴァイオリンソナタ

ヴァイオリン: 高木和弘

ピアノ: 宮庄紗絵子

https://www.cafe-montage.com/prg/191220.html