忘却は消しゴムではない。

もしくは、消しゴムは忘却ではないというべきなのだろうか。

すでに、何を言っているのかわからなくなってきた。

脳は何かを消すのではなく、終わらせるという話を読んだ。

何も知らないふりをしてみよう。そうすると私は、数々のイマージュと直面することになるのだが、ここでイマージュ"Image"というのは、私が感覚を開けば知覚され、閉じれば知覚されなくなるような、最も漠然とした意味でのイマージュのことである。 ―『物質と記憶』ちくま学芸文庫刊

「私の身体は、唯一の瞬間の中で考察されれば…」とアンリ・ベルクソンは書いている。

私の身体に影響を及ぼす諸対象と私の身体が働きかける諸対象のあいだに置かれた一つの伝導体である。 ―『物質と記憶』ちくま学芸文庫刊

哲学者アンリ・ベルクソン初期の主著である『物質と記憶』(1896) は、その文庫本を手にいれてからずっと、本棚の飾りだった。読もうと思っても、読めないのだ。でも先日、ある美しいものが何も前触れもなく、突然に失われるといういくつかの衝撃的なニュースを見て、自分の知らないはずのものを、自分は確かに過去のものとして思い出したのであり、その記憶の中で悲しい思いをしていた。その何とも説明のつかないことについて、あの『物質と記憶』の中に何かが書いてあるのではないかと思って、本棚に飾ってあった文庫本に手を伸ばした。

開いたページには、果たして、こうしたことが書いてあった。

流れる時間のなかに戻されれば、私の身体は、私の過去が行動のなかに消えようとするまさにその地点につねに位置付けられている。したがって、私が脳の諸機構と呼んでいる特殊な諸イマージュは、私の過去の諸表象の列を絶えず終わらせる・それらの末端を作る (terminer) のであり、これらの表象が現在のなかへと放つ最後の延長部分、それらが実在すなわち行動と接続する点なのである。(『物質と記憶』ちくま学芸文庫刊)

上のような文章を、そのままの形で読む方法を自分は知らないので、『物質と記憶』はこれまで飾りとして置いておくほかなかったのだけれど、ここに出てくるいくつかの言葉、つまり “流れる時間”、”過去”、”行動”、”終わらせる”、”現在”という6つが、いわば漢語のようにひとつの節を作っているように見えたとすればどうだろう。

「流れる時間のなかで、過去は、行動となって、終わり、現在に放たれる」

これなら、読める… 読めるぞ!

例えば、ある日の新聞に載っていた記事をみて、そこで紹介されている小説をなんとなく読んでみたい気持ちになって、書店に行くのではなく図書館に行き、借りて帰ってきてすぐに11ページを読んだところで頭が暇になってしまい、そのまま続きを読まずにまだあと5日は貸出期間が残っているのに図書館に返しに行く。そうした時に、自分の脳は過去に対していくつの終着点を作ったのだろうか。その本は、あと数ページ読まれるべきではなかったか。図書館に返しに行くのは今日ではなく、明日でも良かったのではないか。

いつのまにか出来上がった人間性とか、好みとかが自分にはあるらしく、いつも似たようなことに対して好んで反応し、似たようなイマージュを抱き、似たような終着点を見出す生活の中で、自分はそのいちいちを覚えていないし、覚えていようと思っても、いずれもが似通っているから段々に判別がつかなくなって、結局は忘れることと同じような状態になる。

でも、記憶は消されたわけではない。

でも、いつでも過去の繰り返しだとうんざりしている中でも、自分の脳は、いつの間にか以前とは違う終着点を選ぶようになっているのではないかと、ふと思うことがある。自分の意識とか人間性とかとはまた別に、自分のなかに記憶されているもの、もしくはそれが記憶そのものなのではないだろうか。

・・・・・・・・・・・

音楽の記憶は半音階というドラマチックなイマージュの中で繰り返されて、そこに永遠があるかのように、絶え間なく形を変えていた。

似たような形、でもそれひとつしかありえない形で、人の数だけの音楽が記憶されてきた。そのイマージュの中心にいると自覚していた作曲家を貫いていた体験。過去と未来の伝導体の中心としての体験。それは永遠に決着されないような、永遠に引き延ばされたような体験であった。

作曲家はしかし、いつも何かを終わらせようとしていたのだ、と言うことは出来ないだろうか。あるフレーズに橋渡しをして半音高いところに置き換えたとき、ショパンが何を終わらせようとしたか、ドビュッシーが自分自身をどのようなイマージュを想起させる伝導体であると感じていたか。

シェーンベルクが何を終わらせたか。それは様々に語られてきた。

彼もしかし、過去を別の形で記憶させたのではなかっただろうか。

それは、過去である限りは、私たちの記憶でもあるに違いない。

シェーンベルクは言った。

私の作品を分析してみると、私がどれだけ多くをモーツァルトに負っているかがわかるに違いない。… 私が「モーツァルトの弟子だ」、などと自称している理由がわかったからとて私の音楽を鑑賞するうえの助けにはなるまいが、モーツァルトを理解する助けにはなろう。 ―「革新主義者ブラームス」 (1947)

ある日、シューベルトの歌曲について、その音楽についてはよく知っていながら歌詞の内容を「全く知らなかった」とシェーンベルクは白状した。しかし、すぐそのあとで「その音楽のみから、詩を含めた全体を完全に聴き取った」と彼が切り返したとき、おそらく彼はシューベルトを過去のものとすることを決意したのだった。彼はゆっくりと記憶を行動に移し始めた。

So hatte ich die Schubert-Lieder samt der Dichtung bloß aus der Musik... heraus vollständig vernommen. ― "Das Verhältnis zum Text"(1912)

そして1921年、シェーンベルクはピアノのための『前奏曲』において、はじめて12音技法を採用した。

「夢を見ている時のような状態」で着想した諸々の形式の裏にある法則や規制を今度は意識的に知りたい、と願うのである。夢見るようにして着想されたことは説得力の強いものであったかも知れないが、これらの新しい響きが自然法則とわれわれ人間の思考方法の法則に従うのだ、という信念が作曲家をして無理やりに探検の道へと辿らせるのである。 ―「十二音による作曲」(1932)

アルバン・ベルクによる弦楽四重奏のための大作「抒情組曲」(いくつかの楽章が12音技法を用いて作曲されている)が初演された1927年1月、その初演を聴いて一か月もたたないうちにシェーンベルクは新たな弦楽四重奏曲を書き始めた。そしておよそ二か月後、すべての楽章において12音技法が用いられた初めての弦楽四重奏曲 第3番 Op.30をシェーンベルクは書き上げた。

ここでシェーンベルクは第1楽章の冒頭にシューベルトの”ロザムンデ”四重奏曲を想起させる伴奏系と旋律を提示し、第4楽章ではおそらく歌曲”私のもの” (『美しき水車屋の娘』第11曲)が引用されている。

"Mein" by Franz Schubert / Wilhelm Müller 小川のせせらぎも、水車の轟く音も、大小の鳥のさえずりも、 みんな歌うのは終わりにして欲しい。 森の中でも外でも、"Mein"という一つの詩韻だけを響かせてほしいのだ。 "私のもの"… あの愛しい娘は私のものだ。 春よ、君はこれ以上に花を咲かせることは出来ないのか。 太陽よ、君はこれ以上に輝けないのか。 それなら私は、この幸福な一言を自分に引き寄せて、一人でいるほかない。 この果てしなく広い天と地の間で、理解をされないままに私は。

花や太陽の輝きは、本当にこれ以上望むことが出来なくなってしまったのだろうか。

かつて『浄夜』でしたような書き方をなぜもうしないのかときかれることに対して、シェーンベルクはこの弦楽四重奏を書いている時期の手紙でつぎのように答えている。

私は今でもそうしていますよ。でも人々がまだそれを認めないのは、私のせいではありません。 ―1927.2.12 / Hinrichsen宛

12音技法による”前奏曲”が書かれてから100年が経とうとしている。

何も知らないふりをして、そこではまだ美しさが何も損なわれていないと信じることができれば、あの広い空と大地の間で、自分はどのような形の過去と向き合うことになるのだろう。

「イマージュの形で過去を喚起するためには」とベルクソンは続けて書いていた。

夢見ようと欲するのでなければならない。人間だけがおそらくこの種の努力をすることができる。

・・・・・・・・・・・・

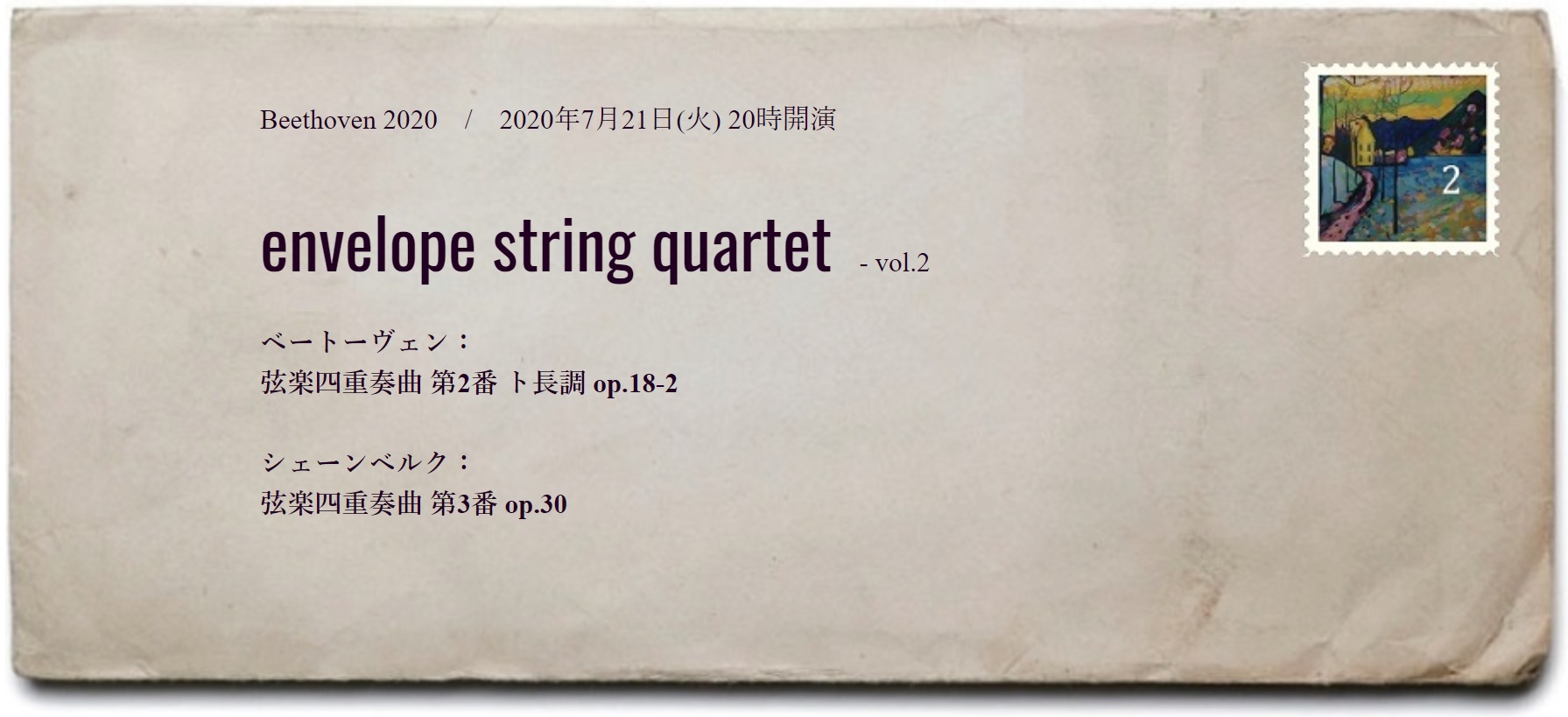

エンヴェロープ弦楽四重奏団 第4回公演

2020年7月21日(火) 20時開演

https://www.cafe-montage.com/prg/beethoven2.html