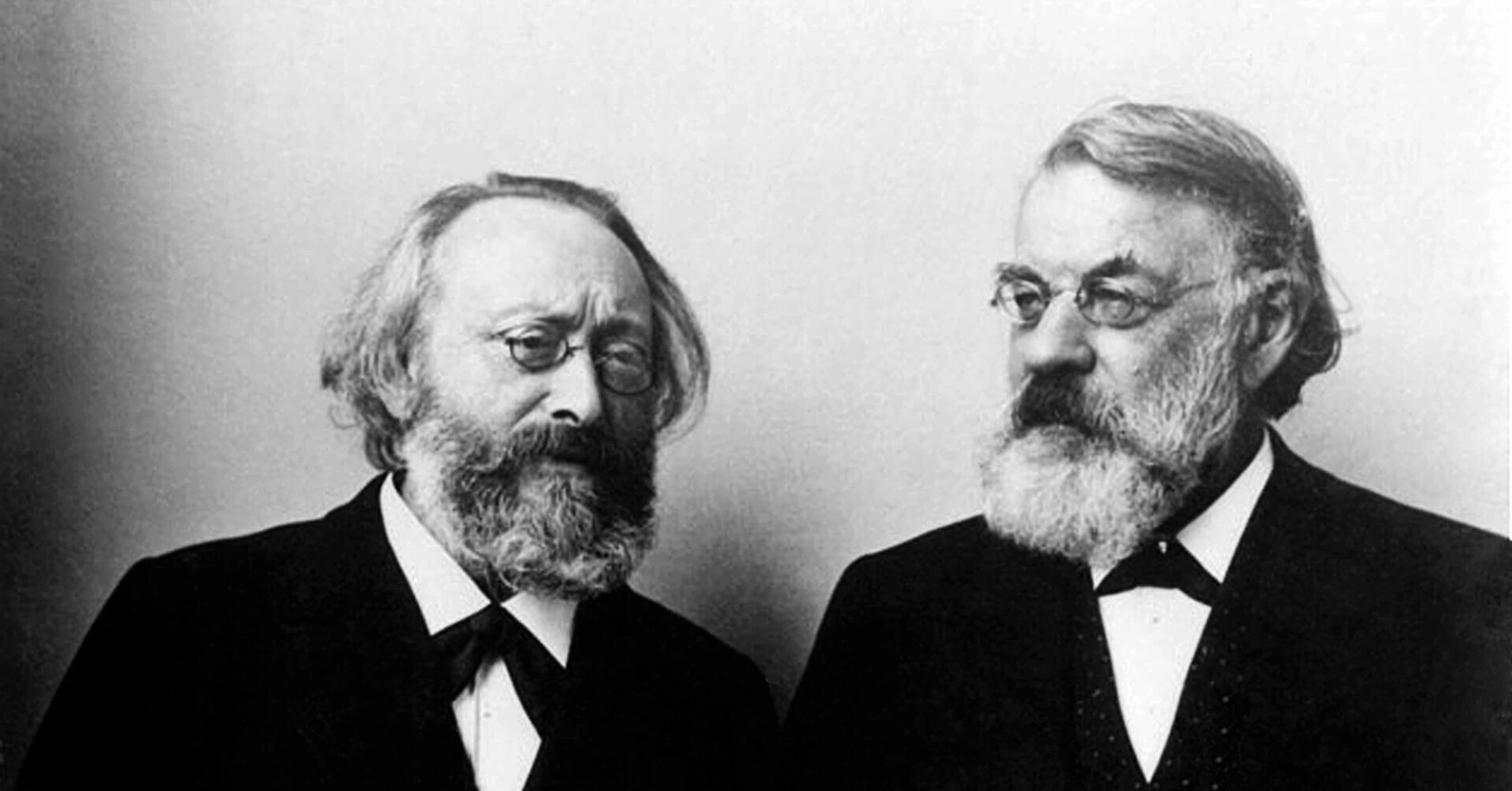

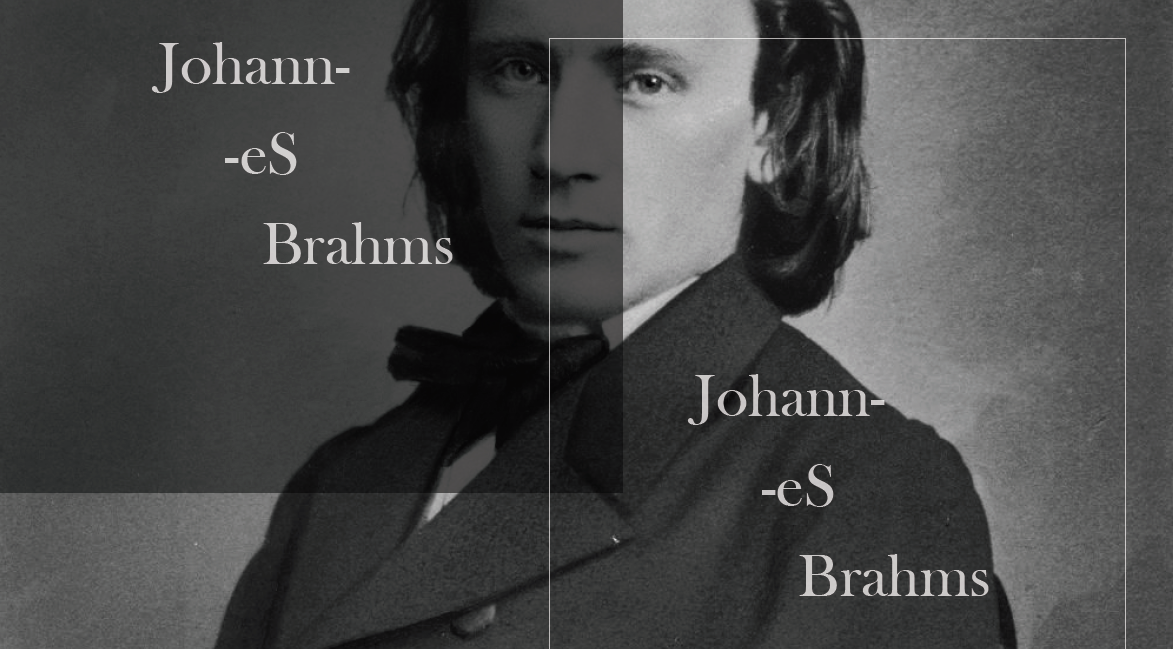

作曲家マックス・ブルッフは1838年、つまりブラームスより5年後に生まれ1920年、つまりブラームスより23年あとに死んだ。

ドビュッシーが死んだ1918年、80歳のブルッフにベルリン大学から神学と哲学の名誉博士号が贈られた。その授賞式の翌日、ベルリン音楽院の芸術アカデミーにおいてコンサートが催された。その場でブルッフを讃える演説をしたのが音楽院長のヘルマン・クレッチュマルだという。

ヘルマン・クレッチュマルは、言わずと知れたトーマス・マンの「ファウスト博士」に登場するクレッチュマル先生のモデルとされている。 “ブルッフの新作” の続きを読む