1966年に出版された著作の中でブーレーズは、ウェーベルンの作品を引き合いに出して語っている。「つまり、その感受性はあまりにも唐突に新しいので、はじめて接すると、知的であるとみなされてしまうのだ。」― この言葉はまずその時代のものとして読まれるべきなのだけれど、もう少し考えてみたい。

人間一般のとる行動が、あまりにその対象から受ける第一印象に頼りすぎているのではないか、という不満は、自分にも他者にも同時に振り撒かれてしまうものだから、ひとりで考え出すと内なる世界の時間は止まる。それは1966年、急激に深刻化したある思想とその表象にのみ当て嵌まるものではない。

出版されて評価が定まってからすでに20-30年以上経っている自分の作品に対して、まったく聴衆の理解というものがなく、いつまで経っても「初演」のように気遣わなくてはいけないといって嘆く1939年のウェーベルンの姿は、未だにそのままの形でウィーンの路上に横たわっているかもしれない。

ブーレーズは「音楽は決して『単なる音の芸術』ではない」と言いながら、ドビュッシーの音が常に結び付けられているところの「静寂」について語り、その沈黙までに達する形式そのものが音それ自体の美に対する希求であるとして、その探求者としてのウェーベルンについて語りだす。

「利用し得る音空間の徹底的に新しい考え方」が、ウェーベルンの登場によって初めて問題になってきたとし、その歴史的な存在理由を「音楽的『存在』の新しい在り方を導入したことにある」と語るに至って、ブーレーズはモダンミュージックが誰によって方向づけられたかという問いを、ほぼ答えの形で発している。

「メルヒェンの時代に帰る」

月に憑かれたピエロは第1次大戦後のフランスに再度メルヒェンの世界を齎した。そうして閉じられたかのように見えた物語の、誰も書こうとしなかった続きをひとり描き続けたのがウェーベルンだったということなのだろうか。

ウェーベルンはベートーヴェンの変奏を考察して「未曽有のことが起こり、それでいて繰り返し同じものがある」様子をみて、ゲーテの「原植物」を持ち出し、「見かけでは何か異なったものがもともと同じである」と言いながら、昔に言われたのと同じことを「全く新しく言う」ことへの欲求について語っている。

バッハの「フーガの技法」について「私がこれらの僅かな音で何をつくれるか、という問いに対する答と違う何であり得たでしょう」と言いながら、「常に相違し、常に同じもの」という逆説のもとで「このとてつもない束縛に基づいてこそ、全き自由が可能となった」とウェーベルンは続ける。

「ヒトラーが『新音楽』という事で何を理解するか知りませんが、私たちがそう呼んでいるものが、この人たちにとっては犯罪であるという事は知っています…」そのようにウェーベルンが語ったのは1933年のことであった。

人間は自己を表現することによるほか生存できないとし、そのために自分が「わかりやすさ」をもって表現しようと努めている…その事に疑いはないと叫ぶウェーベルンは、その音楽的思想を出来るだけわかりやすい形態に持ち込むための手段を探し続けたのだと言い、その物語がそのまま「私の人生なのです」と訴えた。

・・・・・

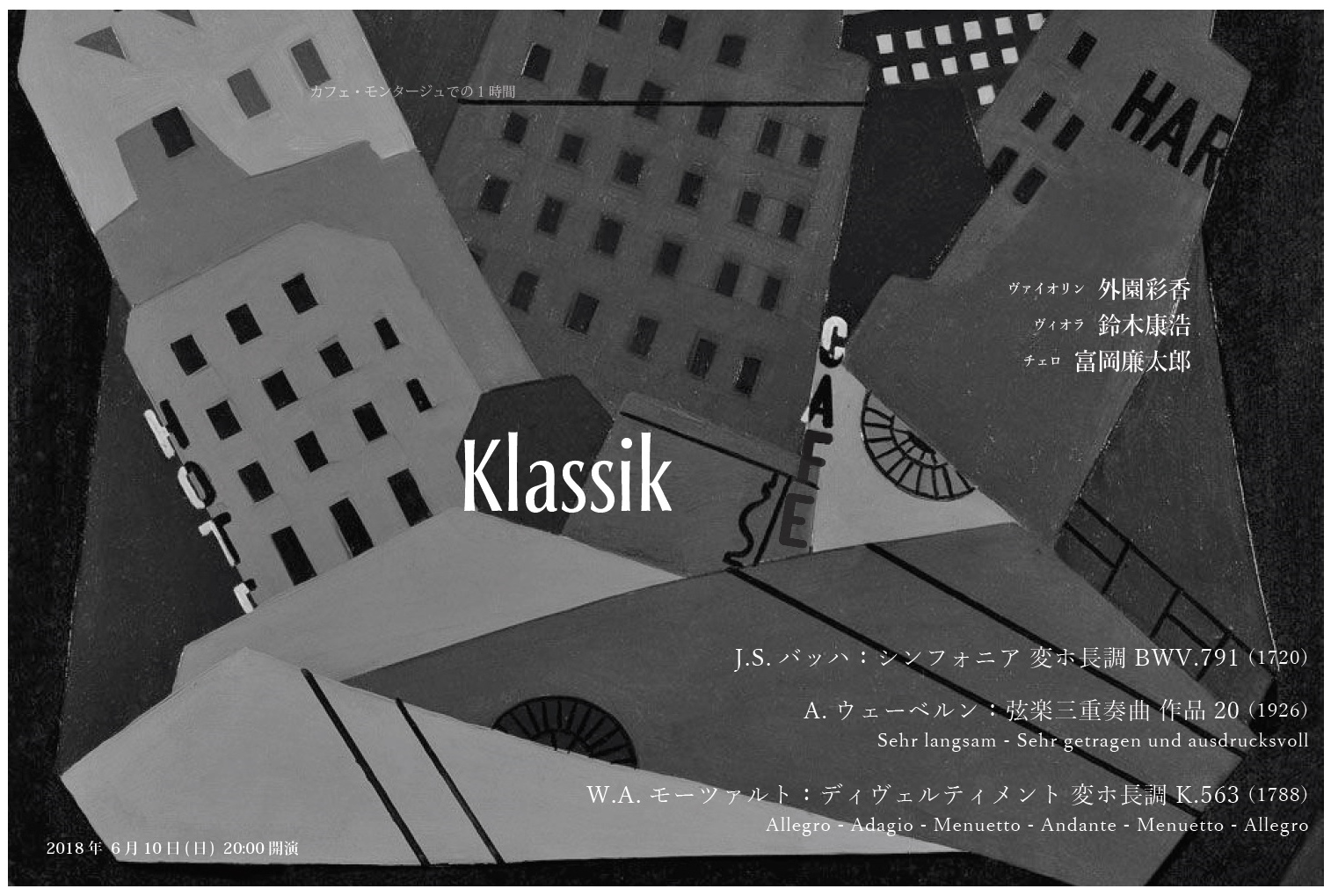

2018年6月10日(日) 20:00開演

「弦楽三重奏」

ヴァイオリン: 外園彩香

ヴィオラ: 鈴木康浩

チェロ: 富岡廉太郎

http://www.cafe-montage.com/prg/180610.html