アリア、とはなんだろう。

J.S.バッハが書いた一つの長大な変奏曲が1741年に出版された、その初版楽譜の扉には以下のように書かれている。

Clavier Ubung (- 鍵盤練習曲)

bestehend (- によって成り立つ)

in einer (- あるひとつの)

ARIA (- アリア)

mit verschiedenen Verænderungen (- それぞれ異なる変奏と)

日本語を並べ替えると

「ある一つのARIAと異なる変奏によって成り立つ鍵盤練習曲」

となる。

この作品が『ゴルトベルク変奏曲』と呼ばれる理由については、フォルケルという人が出版した「バッハ伝」の中にある逸話がもとになっている。

優秀なチェンバロ奏者ゴルトベルクが、不眠症の伯爵に頼まれて眠れない夜ごとに、彼の枕もとでこの作品を演奏していた…というのであるが、洗礼年を見る限り、ゴルトベルクという人がその時まだ14歳の少年であったという見解が発表されてから、その逸話は疑問視されるようになった。

『ゴルトベルク変奏曲』は有名な作品なので、定説とそれを疑問視する意見とが入り混じって、幾多の解説や研究がある。でも、特に有名な第1曲について、形式としてはサラバンド?とでもいうべきこの小品をなぜバッハが”ARIA”と呼んだのか。そのことについては、あまり議論がなされていないように思う。

読み解いていこう。

まず、この”ARIA”と同じものが『ゴルトベルク変奏曲』より10年以上以前に書かれたアンナ・マグダレーナ・バッハの音楽帳に載っているということなので、まずはそれを見てみたい。

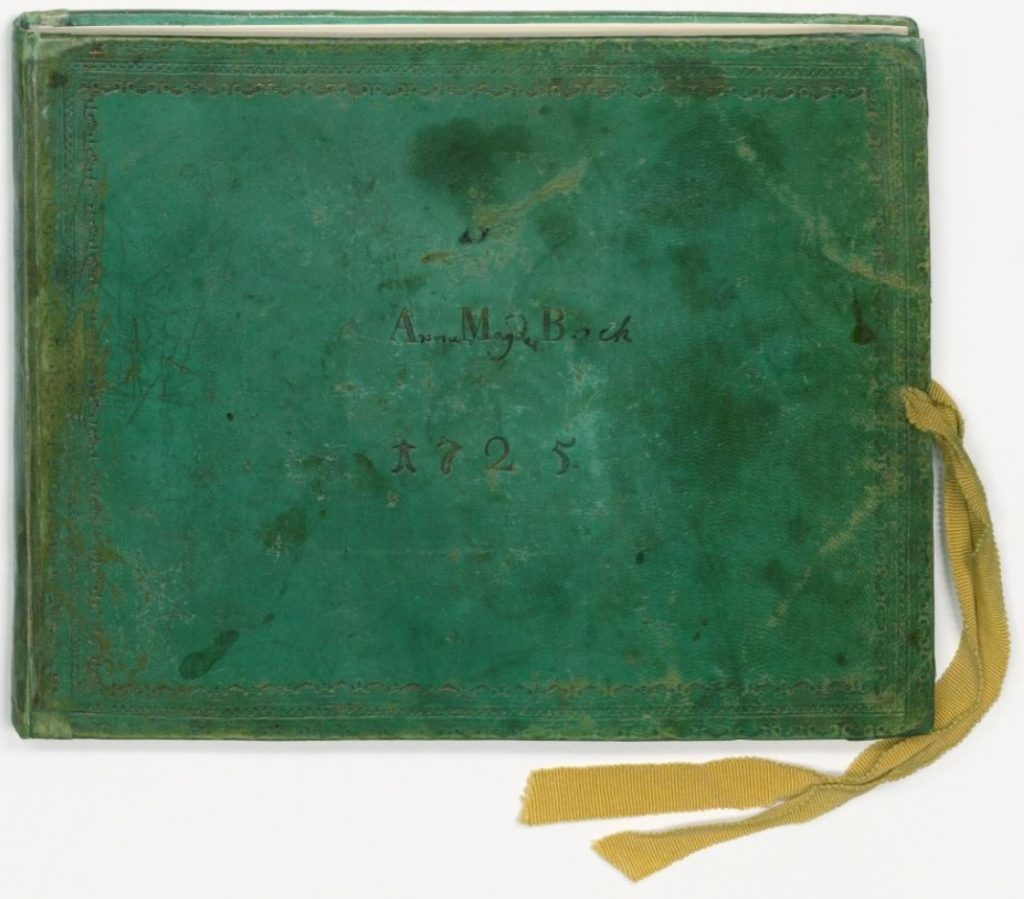

これがその『アンナ・マグダレーナ・バッハの音楽帳』である。

J.S.バッハの妻アンナ・マグダレーナは、バッハの後半生の重要な作品を清書して今日にまで残した人で、その中にはアンナ・マグダレーナ自身が作曲したものまで紛れ込んでいるらしいけれど、誰にも確かな見分けがつかないというくらい、大変な才能の持ち主であったらしい。

そんな彼女が自分のためか後世のためか、大バッハや子バッハ達そして他の作曲家の作品を書き貯めていたのが『アンナ・マグダレーナ・バッハの音楽帳』で、”ARIA”が掲載されているのはその第2巻、上の表紙の刻印があるように1725年以降に編纂されたということである。

この音楽帳はバッハ夫妻の死後もそのままの形で受け継がれ、一時期ツェルターが所有していた。

ツェルターというのはベルリン・ジングアカデミーの楽長であり、ゲーテとベートーヴェンの友人で、同時にフェリックス・メンデルスゾーンの師であるカール・フリードリヒ・ツェルター (1758-1832)のことである。

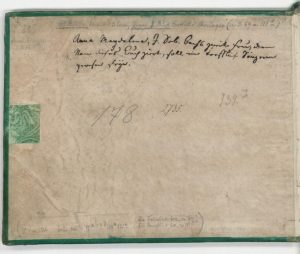

初めにそのツェルターによるアンナ・マグダレーナの紹介文が書いてある。

「アンナ・マグダレーナ・バッハ、J.S.バッハの二番目の妻でこの本を編纂した。大変に優秀な歌い手であったに違いないとされている」

いよいよ中身を見てみる。

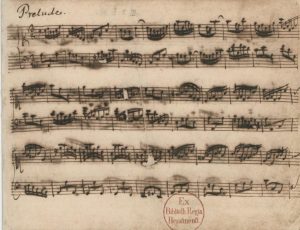

1ページ目 当時大バッハが取り掛かり始めていた鍵盤のためのパルティータの原型という、いきなりすごいドキュメントから『音楽帳』は始まる。

“ARIA”はどこだろう… あった。

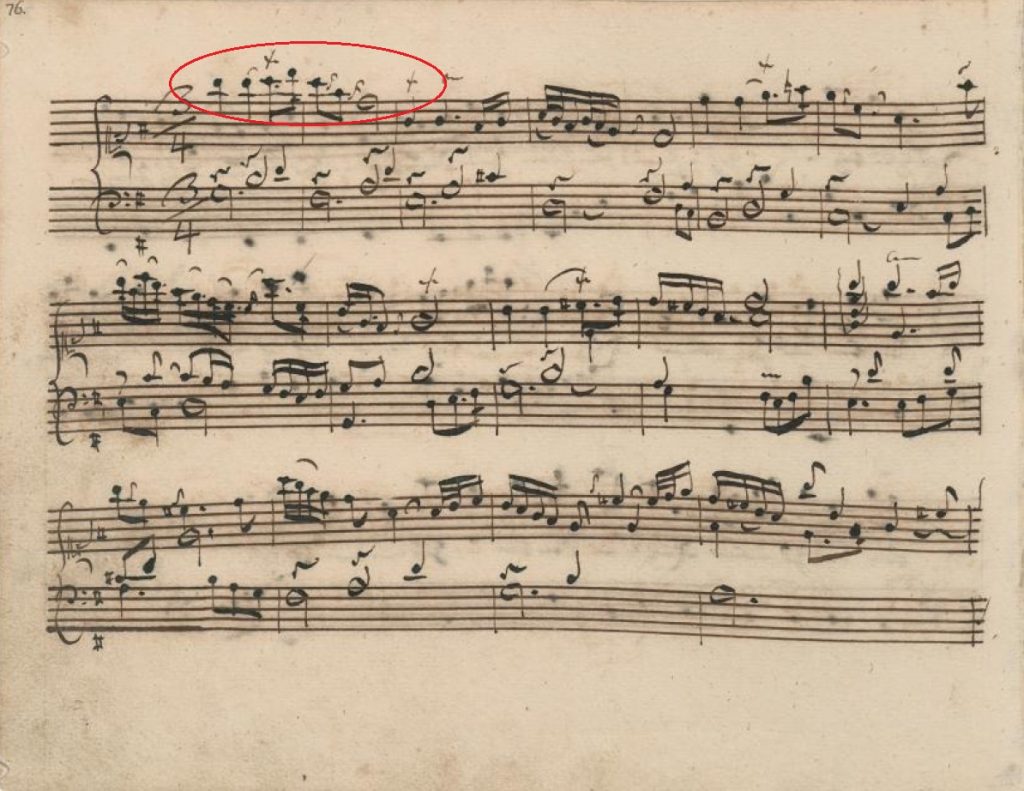

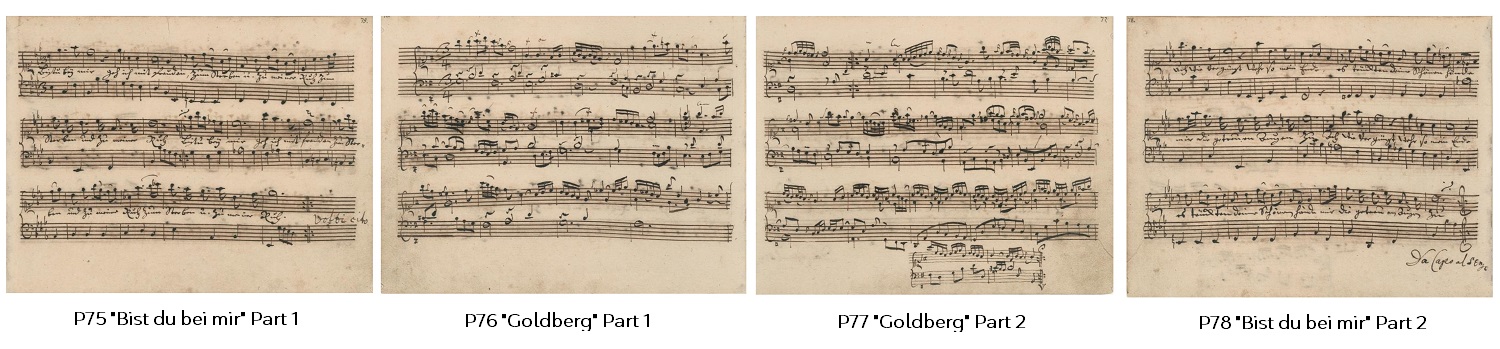

第76ページ 記譜の方式が少し違うけれど、確かにト長調。

ゴルトベルク変奏曲の冒頭とまったく同じだ。

でも、”ARIA”とはどこにも書いていない…。

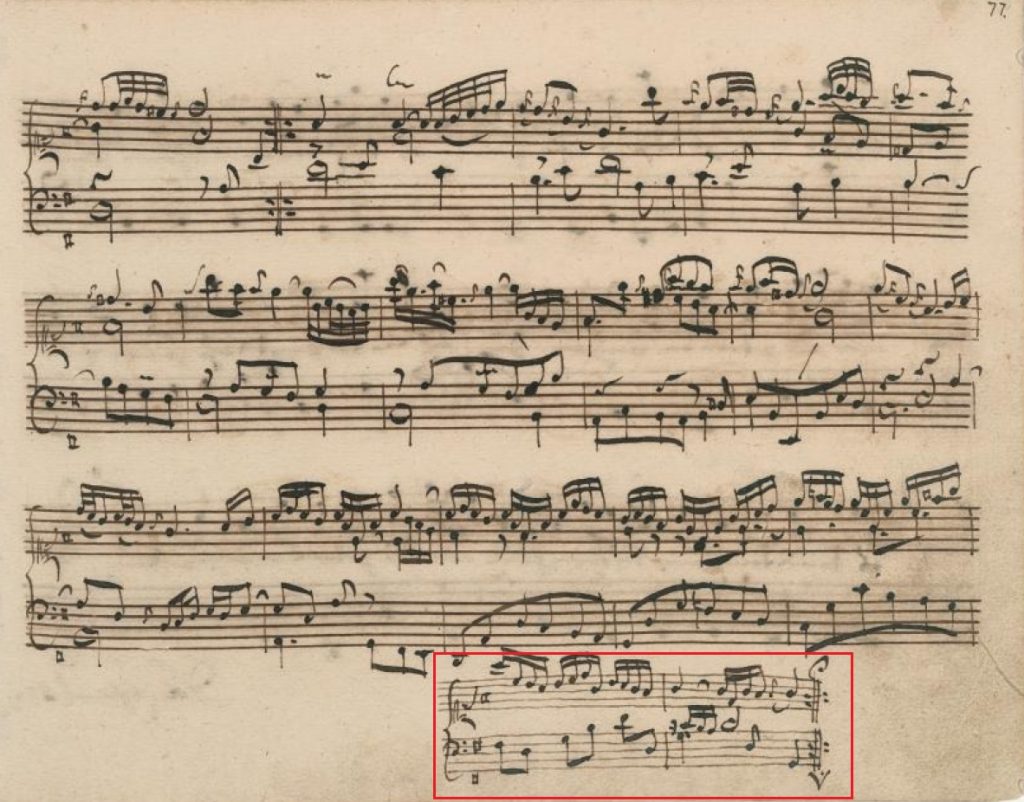

そして続く第77ページ 終結部がはみ出して書かれてある…。

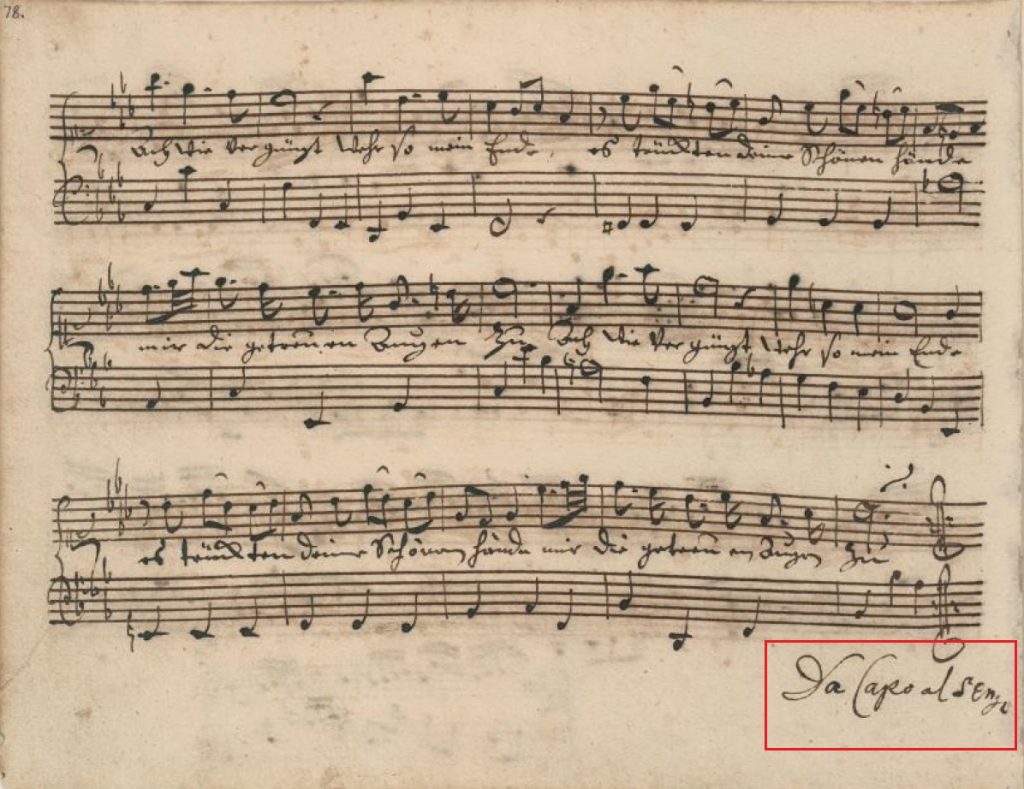

次ページをめくると… 第78ページは何かの途中からはじまっている。

最後にダ・カーポ(=はじめに戻る)と書いてあるが、一体どこに戻るのだろう…。

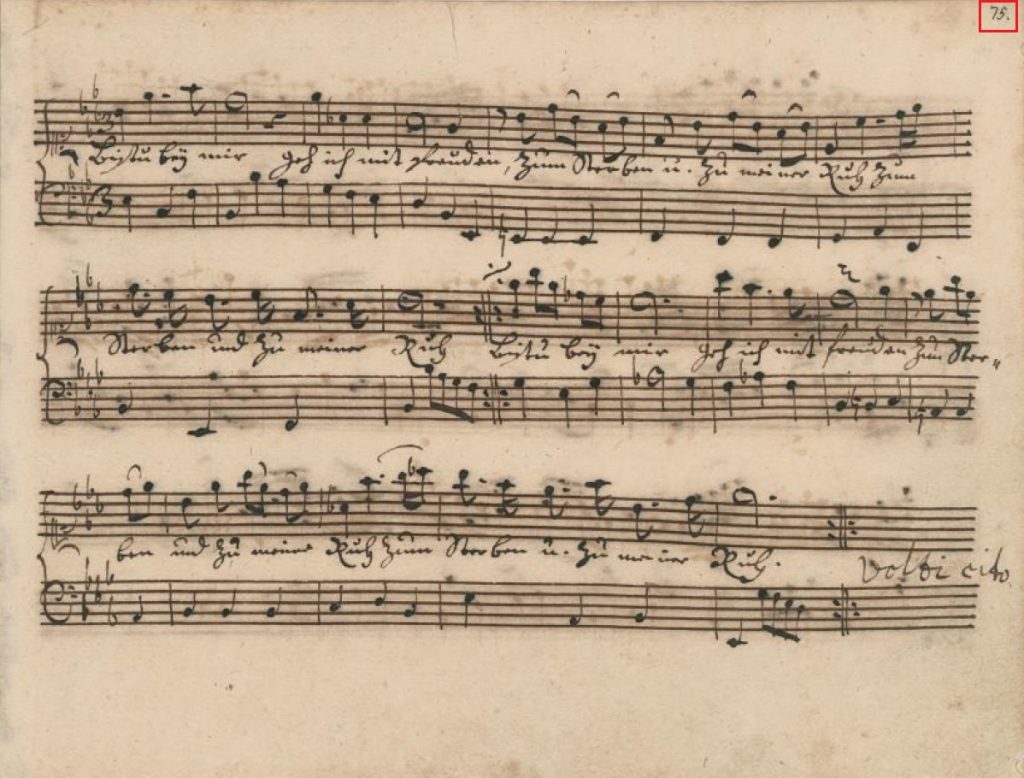

DA Capoの先、曲の冒頭部分は”ARIA”の前のページ、つまり第75ページにあった。

さっき後半を見ただけでは気が付かなかったけれど、これは…”Bist du bei mir”ではないか…。

「お前が私のそばにいてくれたら」”Bist du bei mir” BWV508

19世紀中頃に『音楽帳』がバッハ協会から出版されたときから、バッハの名曲として広く知られ、いまでは結婚式などでも演奏されることもあり、誰でもどこかで聴いたことがあるであろう大変有名な作品である。

しかし…実はこのアリアはバッハの作品ではない。

これもツェルターのベルリン・ジングアカデミーに残された資料から明らかになった事なのだが、この”Bist du bei mir” が1718年に初演されたバイロイトのシュテルツェル作曲によるオペラ『ディオメデス』の中のアリアであるということが判明した。

ややこしくなってきたので、ここで話を整理したい。

『ゴルトベルク変奏曲』(1741)の”ARIA”はもともと『アンナ・マグダレーナ・バッハの音楽帳』(1725)の中で、アリア”Bist du bei mir”の前半部分と後半部分の間に、割り込むような形で掲載されていた、ということである。

この75から78ページを並べると以下の通りになる。(写真をクリックしてください)

この事実について触れた文献はほとんどなくて、ある本では「”Bist du bei mir”のすぐあとに、のちのゴルトベルク変奏曲の”ARIA”となった小品がある」と書かれている。でも事実はそうではなく、アリア”Bist du bei mir”の真ん中にゴルトベルクの”ARIA”が書かれているのだ。

かろうじて19世紀ドイツのバッハ研究家であるシュピッタがそのことに触れていて、「おそらく製本の際にあやまって2ページの白紙が出来てしまい、アンナ・マグダレーナがその空きページにあとからこの”ARIA”を書き足したのだろう」と軽く受け流しているが、果たしてそうなのだろうか。

『音楽帳』には写真にある通り、通しのページ番号がふってあって、それはツェルターの前の所有者であったエマニュエル・バッハの手によるものとされている。

バッハの息子の中で最も優秀であったエマニュエルが、ただ機械的に番号を書いたと信じていいのだろうか。

この4ページが、ページ順に続けて演奏されることを意図しているのではないにしても、この形で2つの作品が掲載されていることが偶然ではないとすれば、ここに”ARIA”の意味があるのではないか。

調は違うけれどいずれも3拍子…もしかして、この2つの作品は、クオドリベットが可能なのではないだろうか。

「クオドリベット」とは、まったく異なる2つの歌曲を同時に歌う遊びのことで、バッハの家庭でも作品を持ち寄って遊びに興じる習慣があったらしい。

試しに”Bist du bei mir”をト長調に移調して、ゴルトベルクの冒頭とクオドリベットしてみた。

!!!!

・・・・クオドリベットは遊びというからにはそれなりに技術の上手下手があるはずだ。とすれば、これは旋律をそのまま重ねただけの、おそらくかなり下手な部類だ。それでも、これだけ重なるのである。

そもそも、アリア”Bist du bei mir”の出所であるシュテルツェルのオペラ『ディオメデス』とはどんな作品だろう。

少ししか楽譜が残っていないらしく、大体の話の筋さえも分からない。

でも、名前からして昔の神話とか伝説に由来のある話に違いない。

さっそく調べてみると、ディオメデスという名前の人は二人いた。

ひとりはギリシャ神話に出てくる勇者で親友オデュッセウスとともにトロイの木馬に入って戦った人。もうひとりは、これも神話の中でヘラクレスに退治されて馬のえさになった人…。

馬に食われる方だとすれば、どんなオペラなんだろう…。

… たぶんトロイの木馬の方だ。間違いない。

ギリシャ神話によればそのディオメデスはアルゴスという国の王なのだが、オデュッセウスと共に戦に出てずっと国を留守にしていて、激戦を戦い抜いたあとで自分の国アルゴスにいざ帰ろうと思ったら、妻(つまり王妃)に裏切られてアルゴスに入国できなくなってしまい、南方に追いやられてそのまま死んだという。

国を追い出された?

ゴルトベルク変奏曲の最後、第30変奏曲は謎の深いクオドリベットとなっていて、それはバッハのものではない、以下の2つの歌曲から成り立っている。

歌曲1 – 『私は長く不在でお前のそばにいなかったが、いま帰ったぞ、ただいま』

歌曲2 – 『キャベツと蕪が私を追い出した、母が肉料理にしてくれていたら…』

そして、その後に”ARIA”が繰り返されて、ゴルトベルク変奏曲は終わりを告げるのだ。

Bist du bei mir

お前が私のそばにいてくれたら、私は喜びをもって死に向かい安らぎを得るだろう。

お前がその手で私の目を閉じてくれるなら、それは何と喜ばしい事だろう。

・・・・

2019年12月30日(月) 20:00開演

「ゴルトベルク変奏曲」

ピアノ: 山田剛史

https://www.cafe-montage.com/prg/191230.html

2021年12月27日(月) 19:30開演

「ゴルトベルク変奏曲」

ヴァイオリン:直江智沙子

ヴィオラ:大島亮

チェロ:山本裕康

https://www.cafe-montage.com/prg/211227.html

2022年11月19日(土) 20:00開演

「ゴルトベルク変奏曲」

ピアノ: 山田剛史

https://www.cafe-montage.com/prg/221119.html