シューマンの第3番を聴くことは、本当に難しい。

この作品の中には、音楽の歴史上最大の難関であるベートーヴェンの第14番が巧妙に組み込まれているのだから。

ベートーヴェンの弦楽四重奏曲 第14番 op.131

その第4楽章に置かれたイ長調の変奏曲がもたらす静かな混乱は、 “言葉を乗り越えて、詩の世界へと” の続きを読む

公演のプログラムノート

シューマンの第3番を聴くことは、本当に難しい。

この作品の中には、音楽の歴史上最大の難関であるベートーヴェンの第14番が巧妙に組み込まれているのだから。

ベートーヴェンの弦楽四重奏曲 第14番 op.131

その第4楽章に置かれたイ長調の変奏曲がもたらす静かな混乱は、 “言葉を乗り越えて、詩の世界へと” の続きを読む

1845年に書かれたメンデルスゾーンのピアノ三重奏曲 第2番 作品66の冒頭は、ピアニッシモではじまる。

これが、メンデルゾーンがスコットランドで触れた”オシアン”の空気を表現しているのだ・・といわれても、いまいちピンとこないのはおそらく自分がこの作品を実演で聴いたことがないからかもしれない。

そもそも”オシアン”とは… ?

全てのものが全ての人のためにあるわけではなく、

全ての人が全てのもののために生きているわけではない。

まさにそうでしかない、このような言葉をドヴォルザークはアメリカを去る直前に、プラハの自分の弟子に書き送っている。

ドヴォルザークがアメリカを去ったのは、彼が故郷を愛するゆえのホームシックからだといわれている。それも、まさにそうなのだろう。

しかし彼にとっての「ホーム」、つまり故郷とは何だったのか。 “故郷に還るドヴォルザーク” の続きを読む

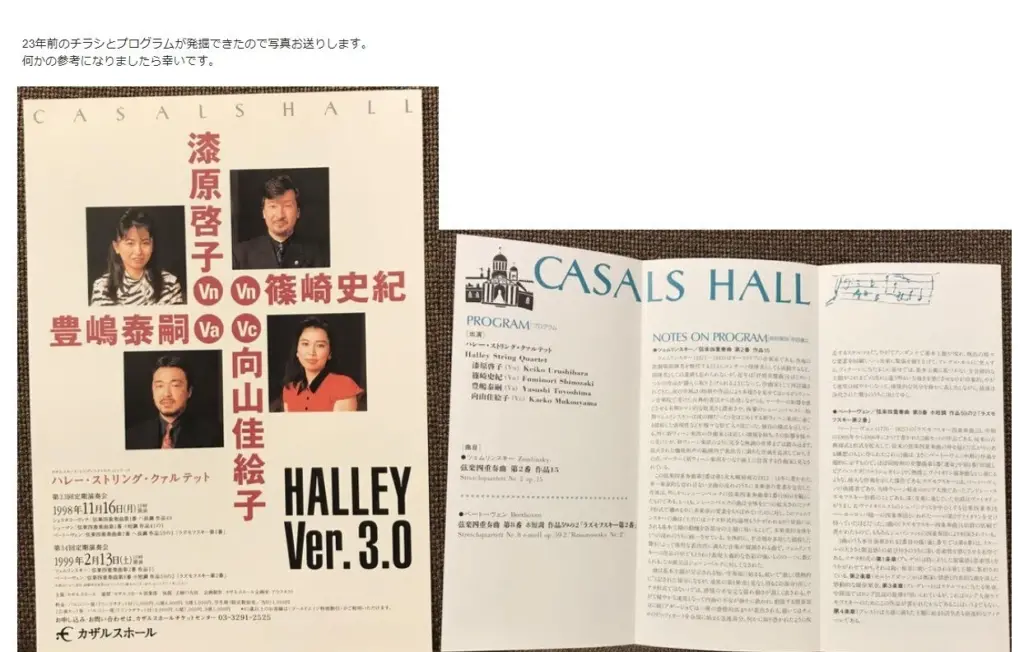

ツェムリンスキーの弦楽四重奏曲 第2番が日本で演奏されたという記録が見つからない、少なくともこの10年の間は…と書いたところ、さっそく情報を寄せてくださった方がいた。

1999年、伝説のハレー・ストリング・クァルテットによるカザルスホールでの演奏会。

そして、昨日の演奏会の終演後、客席にいらしたお客様から、「一度、2011年にフェニックスホールで聴きました」とまた情報が寄せられた。 “日本初演のお話:ツェムリンスキー 弦楽四重奏曲 第2番” の続きを読む

なぜこのような作品が誕生したのか。

この長大な作品を何度も繰り返し聴きながら考えていた。

この作品に関しても、作曲家ツェムリンスキーに関しても、読むことの出来る情報は驚くほど少ない。

シェーンベルクが「いずれ、おそらく私が考えるよりも早く、彼の時代が来る」と書いたように、ツェムリンスキーのリバイバルを目論んだ動きはこれまでにもあったらしい。

まずは生誕100年である1971年以降のこと。1960年代から沸き起こったマーラー・リバイバルの勢いが「彼の友人であるツェムリンスキー」にも波及した形で楽譜が出版され、 “ツェムリンスキー:弦楽四重奏曲 第2番” の続きを読む

新海誠作品の地上波連続放映があった、今のタイミングでしか書けないようなことを書きたい。

映画『君の名は。』はボーイ・ミーツ・ガールのお話であると紹介されることが多いけど、主人公の二人が出会う物語ではない。

ではどのような話かというと、彼らは「すでにどこかで出会っていたかも知れない」という物語だ。

すれ違っただけでお互いを意識してしまった二人が、すでにどこかで出会っていたとすれば、それはいつどのようにしてだろう。その答えは、さっきまで見ていたはずの、でも思い出せない夢の中にある。

この映画をはじめに観たときに、そういえば自分にもそのようなことがあった、と思いあたったことがある。

むかしむかしのこと

、といってもカフェ・モンタージュを始めてから2年目くらいのことだったかと思うけれど、コンサートにいらしたお客様のひとりから一つのメールが届いた。

そのお客様が誰だったのか、名前もメールの内容も(おそらくコンサートの感想?)忘れてしまったけれど、ひとつだけ覚えているのは

もしヴァントゥイユのソナタが演奏されることがあれば、

大好きな作品なので是非お知らせいただきたい。

という内容のメッセージだった。 “ヴァントゥイユのソナタ” の続きを読む

金融業を営む貴族の家系に生まれ、オーストリアの継承問題から勃発した戦争に際して、女帝マリア・テレジアのもとにイギリスからの軍資金をもたらし、戦後のマリア・テレジア政下で貨幣の鋳造を任されて、その利益の3分の1の保有を許され、製糸工業と縫製工場を創設し、オーストリアにはじめてブラウアーポルトギーザーのワインをもたらし、マリア・テレジア通貨の長期かつ広範囲な流通による莫大な富も相まって、当時のもっとも裕福な人の一人に数えられたヨハン・フォン・フリース。その末息子であるモーリッツ・フォン・フリースによって「素晴らしいピアニストだ」と評価され、一流の先生で学ぶようにと当時65歳であったサリエリの元に送られたのが、 “その男、ヒュッテンブレンナー” の続きを読む

マルティヌーについて果たしてどのように説明すればいいのだろう。

彼について紹介されている文章を読んでも、いまいちピンとこない。

チェコに生まれ、

幼少から音楽の才能を発揮し、

10代で作曲を始めて

やがてドビュッシーに憧れるようになり、

パリに行って新古典とジャズに染まり、

パリのカフェで会った当時ボストン響指揮者のクーセヴィツキーに見出され

1932年には『弦楽六重奏曲』がクーリッジ財団の一等賞を授与され

68歳の生涯で実に400を超える様々な形式の音楽を作った。

作曲家としての順調なキャリアは理解できても、その音楽がどのように聴き手の自分に関わって来るのかというところが、よくわからない。

ドビュッシーが好きな人や、新古典、ストラヴィンスキーやバルトークが好きな人だったら

ベートーヴェンが弦楽四重奏曲 第15番を書いたのは1825年のこと。

その「感謝の歌」と題された第4楽章がある。

その題名の横には

「リディア旋法で」

と書かれている。

“in der lydischen Tonart”

イ短調の旋律は主である”イ音”(a) ではなく光射す “ヘ音”(F) へと向かう。

ベートーヴェンが教会旋法を使用したのは、前年の1824年に初演された「荘厳ミサ曲」でのドリアン旋法がおそらく最初とみられる。

バッハやヘンデル作品の出版が活発になり始めてから、ベートーヴェンは果てのない古楽探索に明け暮れていたが、 “シューマンの「感謝の歌」” の続きを読む