4月1日

元号がかわる、という夢を見た。

元号は「久平」である。

気が付くとそれはもう決まっていたことで、自分は納得ずくの表情を浮かべていたに違いない。自分はさっそく、その元号が書かれた紙を片手に、久と平の両方の文字が名前に含まれている友人に祝いのメッセージを書いていた。

友人は恥ずかしそうに既読マークをそのメッセージにつけた。

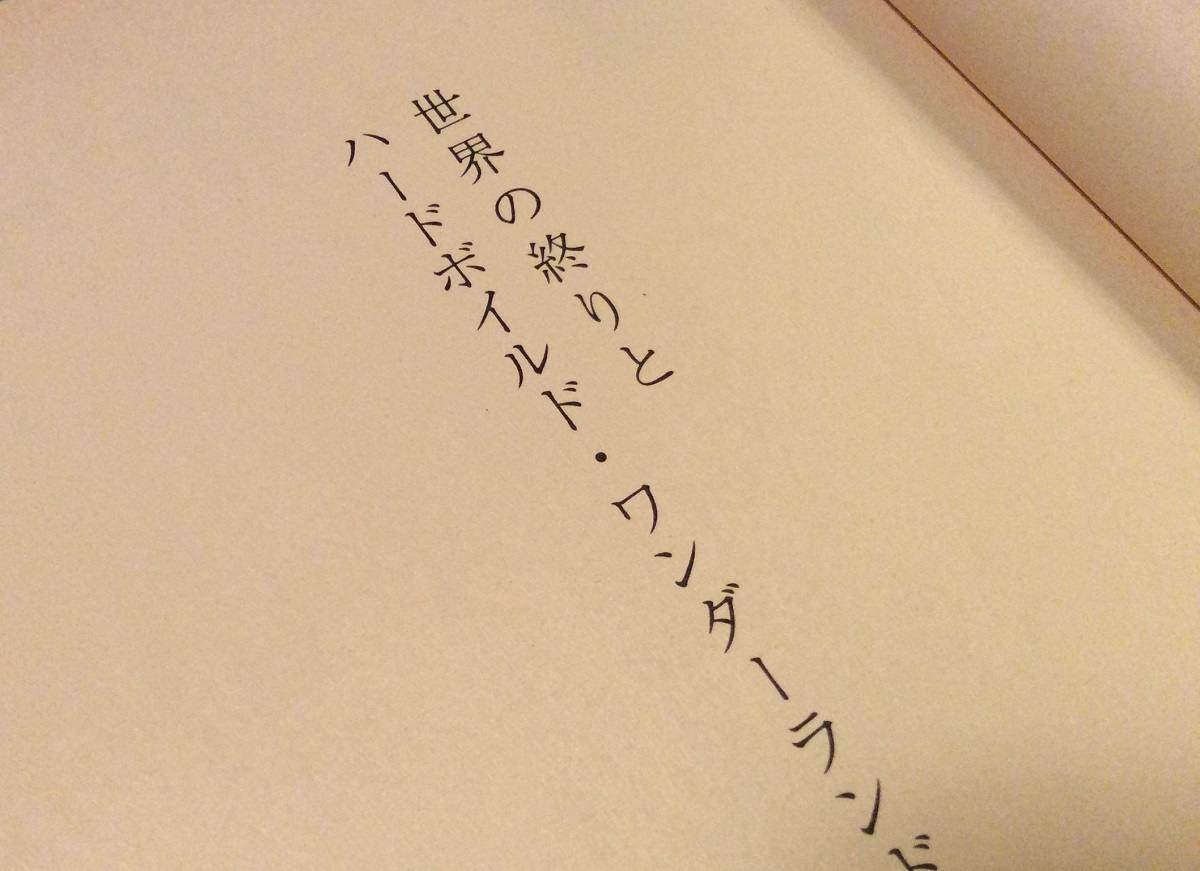

平成が終わるというので いま読まないとたぶん一生読まない作品を読もうと思って、村上春樹の『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』を読んでいた。

夢を読むという物語。それを通じて心と出会う物語。

夢は、夢でなくても何でもいい。本でも音楽でもビジュアルアートでも、終りなくひたすらに読み続けることが出来るものであれば、なんでもいい。

でも、本当になんでもいいのだろうか。

沈黙の光を放つ、一角獣の頭骨

ひとりきりになって目を閉じる「僕」

物語がそこで終わればいいと思った。

でも、ハードボイルドな世界はそれを許してくれない。

村上春樹はそのハードボイルドな小説という形式、その存在を裏切ったり否定することは絶対にない。そこで書かれている物事は、登場人物の性別、年齢や職業から全て、「私」と「僕」のパラレルワールドという形式を取っていることまでが、小説の世界における自由かつ厳格な便宜性の上に成り立っている。それでいて、形式と情のどちらかに傾くということなく、物語はいつも「フィフティ・フィフティ」だった。その中で人はいくら笑ってもいい、大変な名作だと思った。

忘却という、誰が作ったのでもない暗闇の中で、沈黙の光を放つ小説。

何を思い出そうとしているのか分からずに、自分はそれをただ読んでいた。

存在するという事には限界があって、人は思い出すことでしか存在に出会うことは出来ない。

何も思い出せないところは、飛ばして読んだ。

初めて読む本の読み方は、そのようにしてしか決めることが出来ない。

そうして思い出されたことは、また忘却の暗闇に沈んでいった。

またいつか会えるからと思って、自分は本をそのまま閉じた。

批評はある作品の存在を延長する、ということを考えてみた。

ソダーバーグ監督の『トラフィック』という映画を、自分は一度しか観たことが無くて、レンタルビデオ・ショップに行ってもなぜか『トラフィック』だけは一度も見つからない。だから、ほぼいつも忘れているのだけれど、それだけにしょっちゅう思い出している気がするので、自分の中で 『トラフィック』 は結構な存在感を保ったままになっている。

野球場

ボールの行方を追って 心と二人きりになった主人公が視線をあげるところで幕となったあの映画は、一度観ただけで忘れたはずだから間違っているかも知れないけれど、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』の「手風琴」の章で終わっているような作品だった、と自分はあらためて思い出した。

『トラフィック』(2000年)という作品があることによって、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』(1985年)が、読み手である自分のなかで勝手にアップデートされるようなこの現象こそが、批評なのではないかと考えてみた。

作品は言語のないところでは成立しない。

読まれることのない作品は、存在の限界を超えている。

しかし、ひとたび読まれた作品はいつかどこかの誰かに言語を与え、途方もない段階を得た末に、新たな言語を生み出してゆく。

昭和のほぼ終りの時期に書かれた『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』を読もうと思ったのは、平成の終りに何かを思い出したかったのかもしれないし、自分は読みながら何かを思い出していたのかもしれないけれど、もう忘れてしまった。

『トラフィック』と違って、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』は手元にあるのでいつでも思い出すことが出来るから、自分はそれを大事に出来ないかも知れないと思うと、少し悲しい。

「久平」の夢が明けて、自分は起きた。

新たな元号が発表されるまで、ちょっと待たされた気がした。

元号は「令和」です。

自分に何の関わりもないその二文字が、なぜ自分にこれほどの安堵感を齎したのか、すぐには分からなかった。自分は言葉を求め始めた。

発表されて数時間で、みるみる「令和」という二文字はアップデートされていった。夢を読み取るということ。その批評の数だけ、人の思いがそこに積み重なっていく。

万葉集の時代に、すでに古典として広く認められていた作品が存在し、その上で新しい歌を詠むという宣言があるというのは、なんとなく嬉しい気がすることであった。ほかにも色々な言葉を求める中で、令を零と連想してしまう人がいるかもしれない、という批評を読んだ。

その批評自体のメッセージはなんとなく嘲笑を含んだものだったけれど、令と零を便宜的に同じものとして語るということが、『世の終りとハードボイルド・ワンダーランド』を読んですぐ後の自分には楽しいような気がした。

ゴダールの『新ドイツ零年』(1991年)という映画がある、らしい。

これもレンタルビデオ・ショップには無くて自分はまだ観ていないのだけれど、ドイツの東西統一に関係のある作品であるらしかった。

そして、その題名のもととなったロッセリーニの映画『ドイツ零年』(1948年)は、第二次大戦終戦後のドイツが舞台だということで、こちらも自分は観ていない。

『新ドイツ零年』の原題は Allemagne année 90 neuf zéro ということだった。

9と0をフランス語でNeufヌフ、Zéroゼロという事で、Neufという単語が名詞では数字の九、形容詞では「新しい」という意味だから、1990年が「ドイツの九十年」であると同時に「新ドイツ零年」であるということなのである。

新たな元号は「令和」です。

ロッセリーニとゴダールの映画の題名がそれを批評しているように見えてきたところで、 その二文字に、そもそも自分に関係のある意味は込められていない。

そこに何かを読み取り、思い出す何かを自分が持ってさえいれば、そこにある二文字は本当になんでもよかったのだろうか。自分は何かを忘れているような気がしてならない。

平成の始まりは、昭和天皇の死の近くにあったから、そこに批評を加えることはなかったし、少なくとも自分はそれを読まなかった。

平成の二文字は読まれることがなく、新たな意味をあたえられて祝福されることもないままだった。でも、もう終わってしまうのだ。

「令和」までの4月いっぱい。

いまだ誰も経験したことのないこの1カ月を、自分はどのようにして過ごそうか。日本の戦後の終り、自分は何を思い出すことが出来るだろうか。

何かを思い出したら、新しい歌を詠むのだから。

終り